|

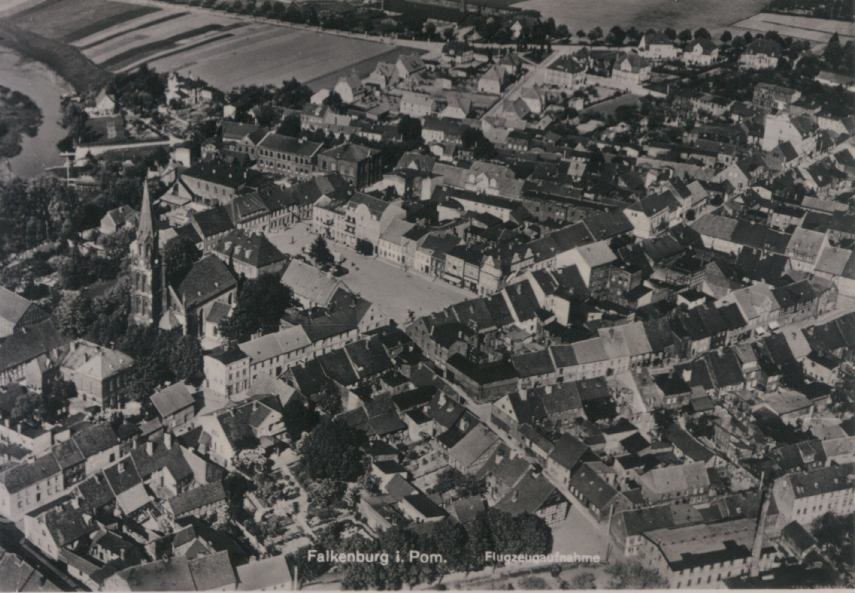

Die Stadt Falkenburg/Pommern, Kreis Dramburg, liegt auf dem Baltischen Höhenrücken, der sich parallel zur Ostseeküste hinzieht, 135 m über dem Meeresspiegel, inmitten der Pommerschen Seenplatte, in der Pommerschen Schweiz, auf einer erhöhten Halbinsel am Zusammenfluß der Drage und der Vansow. Die Altstadt mit Marktplatz, Rathaus, Marienkirche liegt auf hohem Ufer. Nach Osten, jenseits der Obermauerstraße, entlang der Tempelburger Straße, schließt sich eine bebaute Vorstadt an. Jenseits der Vansow, auf den gegenüberliegenden Ufern bis zur Eisenbahnlinie, dehnt sich die Neustadt aus.

Geschichtlicher Rückblick

Die Neumark, ein Teil der Mark Brandenburg, lief im Norden in den Kreis Dramburg aus. Ein Grenzland, weit entfernt von den Mittelpunkten des politischen Lebens. Die Markgrafen wohnten weitab. Um ihren Einfluß geltend machen zu können, belehnten sie tatkräftige Land- Edelleute mit solchen Gebieten. So kam ein Teil der Neumark an das mächtige Geschlecht der von Wedel. Wollten aber die Wedel in dieser Gegend, wo immer mit Grenzstreitigkeiten zu rechnen war, Fuß fassen, dann mußten sie sich auf einen starken Stützpunkt als Rückhalt verlassen. Ihre Wahl fiel auf die beherrschende, steil aufsteigende Höhe auf der Landzunge zwischen Drage und Vansow. Beide Flüsse bildeten mit dem anschließenden sumpfigen Gelände einen hervorragenden Schutz gegen Angriffe. Um 1250 bauten die Tempelritter hier eine Burg. Mit der Errichtung dieser Burg haben sie die Keimzelle für die spätere Stadt Falkenburg gelegt.

Das Schloß, von der Altstadt durch einen Graben abgetrennt, wurde 1251 bei einer Grenzfestlegung erwähnt. Die Drage bildete auch hier eine natürliche Grenze. Die Wedels übernahmen das Schloß. Urkundlich wird das Dorf Falkenburg wieder erwähnt, als der Markgraf Waldemar der Große das Land Falkenburg von der Abgabe des "Zehenten" durch eine Ablöse befreite.

1317 verpfändete Markgraf Waldemar der Große von Brandenburg das ganze Gebiet für 14 Jahre an den Bischof Heinrich von Cammin, obwohl doch das Land Falkenburg den Wedel durch die Belehnung gehörte. Als jedoch der Bischof starb, zog der Markgraf die verpfändeten Gebiete wieder ein. Der Neue Bischof forderte das Pfand zurück. Inzwischen hatte sich das Dorf Falkenburg so gut entwickelt, daß die Brüder Lüdecke und Hasso von Wedel den Ort 1333 zur Stadt mit Brandenburger Recht erhoben. Sie erhielt die niedere Gerichtsbarkeit. Oberster Gerichtsherr war der Stadtherr. Die Bürger der Mediatstadt mußten ihre Angelegenheiten mit dem Stadtbesitzer regeln.

1402 kaufte der Deutsche Ritterorden Falkenburg. In dieser Zeit wird die Marien-Kirche gebaut und 1440 vollendet.

1435 kaufte Ritter Heinrich von Borke, der gefürchtete Ritter wurde der "Schwarze Ritter" genannt, Schloß und Stadt und führte somit Falkenburg in den Besitz Brandenburgs zurück.

Während des 30jährigen Krieges waren kaiserliche Truppen in Falkenburg im Winterquartier.

1658 zündete der Tuchmachergeselle Mantey die Stadt an. Sie wurde bis auf wenige Häuser zerstört.

Der Streit der Borkes mit dem Markgrafen führte schließlich dazu, daß die Borkes ihrer neumärkischen Lehen für verlustig erklärt wurden. Falkenburg unterstand damit dem Markgrafen direkt. In dieser Zeit erfolgte auch der Übertritt der Stadt zum lutherischen Bekenntnis. Nach etwa 50 Jahren war der Streit mit den Borkes beendet. Sie ziehen wieder in Falkenburg ein und übernehmen auch Rechte und Pflichten.

Der Westfälische Friede - Ende des 30jährigen Krieges - zeitigte auch für das Grenzland insofern einen Gewinn, als der nördliche Nachbar, nämlich Pommern, unter die Herrschaft der Brandenburger kam und damit die Grenzstreitigkeiten aufhörten.

Falkenburg entwickelte sich zu einer Tuchmacherstadt. 1792 gab es 72 Tuchmacher in der Stadt.

Die Städteordnung des Reichsfreiherrn vom Stein beendete zunächst den mediaten Charakter der Stadt. 1816 kam Falkenburg mit dem Kreis Dramburg zur Provinz Pommern. Bei der Revision der Städteordnung im Jahre 1831, die Zeit war damals noch nicht reif für die Stein'schen Reformen, wurde Falkenburg aber wieder Mediatstadt unter den Borkes und ist es bis zur großen Neuordnung 1833 geblieben.

Die Entwicklung der Stadt schritt weiter voran. War ursprünglich der Ackerbau die Haupterwerbsquelle der Einwohner gewesen, so trat mit der Erfindung der Dampfmaschine eine wesentliche Änderung ein.

1838 eröffnete der Färbermeister Ludwig Ferdinand Klatt mit der ersten Dampfmaschine die erste Tuchfabrik in Falkenburg. Die Stadt entwickelte sich zu einer blühenden Industriestadt. Andere Fabriken folgten im Laufe der Jahre.

1842 übernahm Bernhard von Mellentin das Schloß. Ihm verdankt die Stadt die Entstehung eines neuen Industriezweiges. Er errichtete 1860 die erste Handstrichziegelei. Der reichlich vorhandene Ton- und Lehmboden veranlaßte bald die weitere Errichtung von Ziegeleien. Mit Falkenburger Ziegeln wurde so mancher Kirchturm und so manches historisches Gebäude gebaut (Spandauer Zitadelle). Viele dieser Ziegelbauten konnte der Krieg nicht zerstören. Ein riesiger Tonblock im Bereich der Stadt Falkenburg wird den Bedarf an Ziegeln über Jahrhunderte gewährleisten.

1877 erhielt die Stadt ihren ersten Eisenbahnanschluß an die Strecke Ruhnow - Neustettin. Berlin war in 4 1/2 Stunden erreichbar. Der mediate Charakter der Stadt war wohl 1853 aufgehoben worden. Die selbständige Stellung des Schlosses neben der Stadt blieb aber bestehen. Erst als 1917 alle Gutsbesitzungen in Preußen aufgelöst wurden, wurde auch Schloß Falkenburg, seit 1878 im Besitz der Familie von Griesheim, mit einem großen Teil seines Besitzstandes der Gemeinde Falkenburg einverleibt. Falkenburg war über 500 Jahre ein Teil der Burg gewesen.

Die günstige Verkehrslage machte Falkenburg zu einem bedeutenden Standort der Textilindustrie. Im 19. Jahrhundert gab es 8 Tuchfabriken, die vorwiegend den Uniformstoff "Falkenburger Feldgrau" herstellten. Im 20. Jahrhundert kamen dann hervorragende Anzugstoffe hinzu. Daher im Poststempel "Die Stadt der guten Tuche".

Es waren inzwischen 6 Ziegeleien in Betrieb, dazu kamen Sägewerke, Nahrungsmittelbetriebe und Reparaturwerkstätten.

Falkenburg wurde auch das "grüne Herz der pommerschen Schweiz" genannt. Inmitten einer seenreichen Landschaft, mit ausgedehnten Waldungen, suchten hier die erholungsbedürftigen Großstädter Erholung.

Die 1440 fertiggestellte Stadtkirche St. Marien ist eine spätgotische Hallenkirche. Ihr Gewölbe vernichtete der große Stadtbrand 1658. Nur im Chor blieb das Sterngewölbe erhalten. Ihre heutige Gestalt erhielt die Kirche im 19. Jahrhundert mit einem schlanken Turm.

Von dem spätmittelalterlichen Schloß ist nichts mehr erhalten. Es wurde von den Polen restlos zerstört. Die Reste des Kellergewölbes sind unter Schutt begraben.

In der Kleinen Marktstraße gab es ein Haus aus dem Jahre 1690. Otto Neitzel, ein bekannter Musikkritiker, wurde 1852 in Falkenburg geboren.

1939 hatte Falkenburg fast 9000 Einwohner und war damit die volkreichste Stadt im Kreis Dramburg.

Am 16. und 17. September 1933 konnte die Stadt Falkenburg ihren 600. Geburtstag feiern. Der Hauptfesttag, der Sonntag, wurde mit einem Festgottesdienst auf dem Marktplatz eingeleitet, da in der Kirche nicht genug Platz gewesen wäre für alle Besucher.

Die alten Stadttore: das Vansowtor, das Büddowtor und das Dragetor waren durch kunstvolle Nachbildungen wiedererstanden.

Der Festzug erinnerte durch seine Darstellungen an die 600jährige Geschichte der Stadt. Bauern, Fischer, die ersten Siedler, ihnen folgte ein Ritter mit einem Falken im Schilde. Er symbolisierte die Gründungssage der Stadt. Otto von Bamberg, dem christlichen Missionar, folgten die Brüder Lüdecke und Hasso von Wedel mit der Gründungsurkunde der Stadt aus dem Jahre 1333. Die Zeit der Preußenkönige zog vorüber. Besonderen Beifall fand der Alte Fritz. Königin Luise im Reisewagen auf ihrer Flucht vor Napoleon folgte. Kaiser Wilhelm I. bildete den Abschluß der Geschichtsbilder. Nach dem das Fest verrauscht war, gingen die Bürger wie gewohnt wieder an ihre Arbeit, nicht ahnend, welcher Schicksalsschlag ihnen schon nach 12 Jahren bevorstand.

Am 3.3.1945 begann die Flucht und Vertreibung. Die Polen und Russen erobern die Stadt. Damit findet 700 Jahre deutsche Geschichte dieses Gebietes ihr Ende.

Heimatgruppe Falkenburg

Unmittelbar nach Kriegsende sorgten Briefkontakte für den ersten Adressenaustausch mit den über ganz Deutschland verstreuten Falkenburgern. Zunächst fanden sich die Falkenburger bei regionalen Treffen, weil man die Entfernungen zu den einzelnen Treffpunkten berücksichtigen mußte. In den 50er Jahren wurde Bad Segeberg der Mittelpunkt unserer Treffen. Die Besucher wurden adressenmäßig erfaßt. Eine kleine Schrift brachte Informationen und Adressen an die Falkenburger.

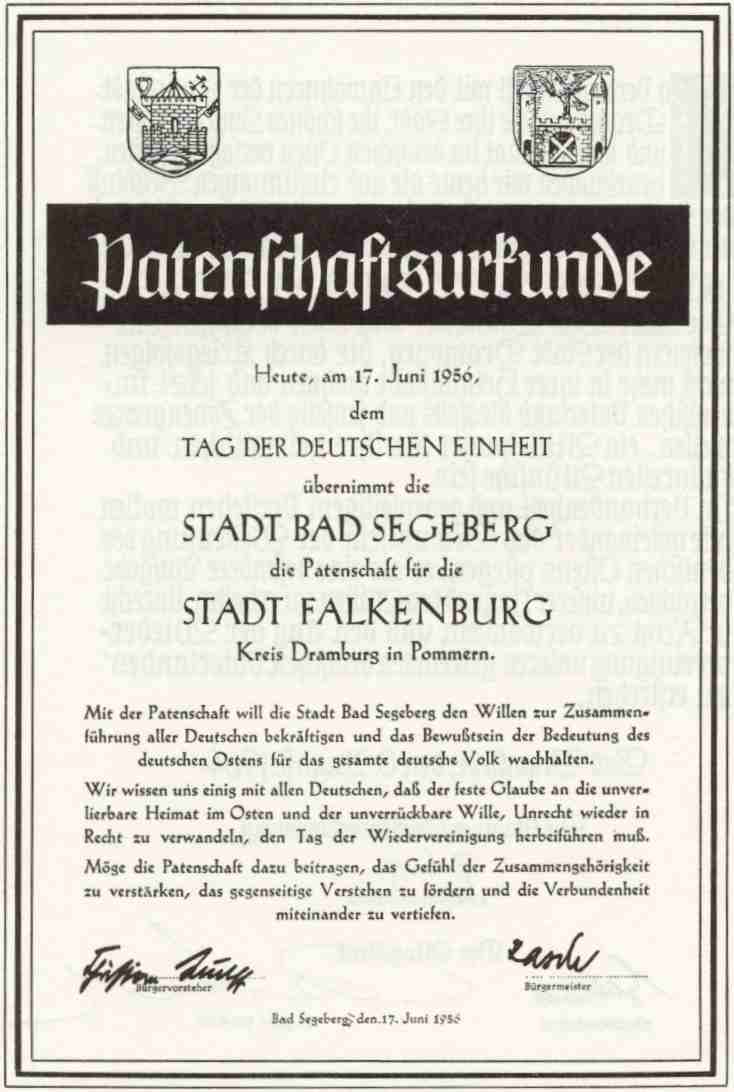

Am 17.6.1956 übernahm die Stadt Bad Segeberg die Patenschaft über die Stadt Falkenburg/Pommern.

1981 wurde unsere Heimatstube eingerichtet. Hier sind sorgsam die Erinnerungen an Falkenburg zusammengetragen. Für uns war es wichtig, Dokumente, Schriften, Urkunden und viele Erinnerungsstücke hier aufzubewahren, um den deutschen Charakter dieser Stadt zu bekunden. Hier wollen wir den Nachkommen unsere Heimatstadt Falkenburg erhalten.

Der Stadtverwaltung im ehemaligen Falkenburg - jetzt Zlocieniec - wurde umfangreiches Material zur Verfügung gestellt, damit die jetzt dort lebenden Menschen erfahren, in welcher ehemals deutschen Stadt sie jetzt wohnen.

Durch Besuche ehemaliger Falkenburger sind zu den polnischen Bürgern gute und verständnisvolle Kontakte entstanden und vertieft worden. Leider bleibt die offizielle polnische Seite weiter bei ihren Veröffentlichungen, die nicht den geschichtlichen Tatsachen entsprechen.

Die Stadt Bad Segeberg leistet ebenfalls tatkräftige Unterstützung, z. B. beiderseitige kulturelle Veranstaltungen, Schüleraustausch u. a. m.

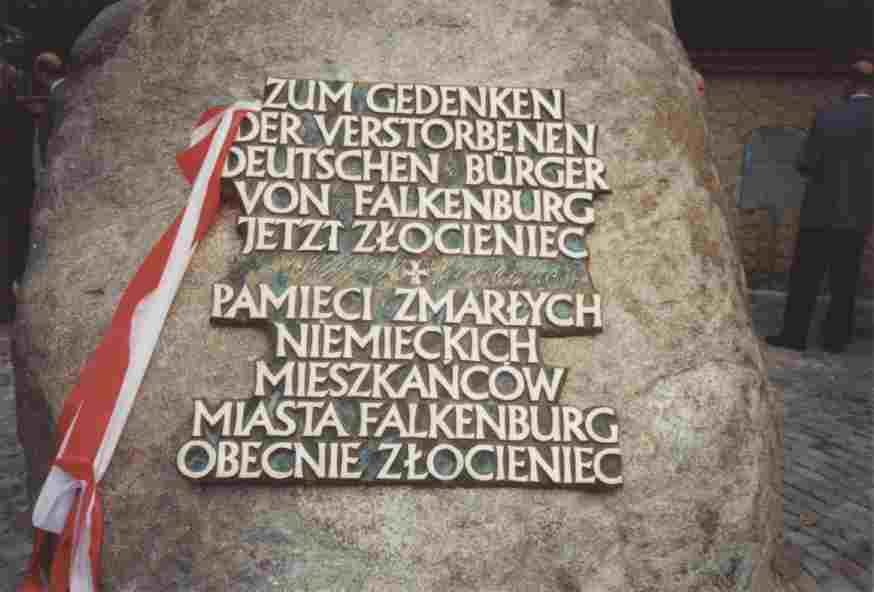

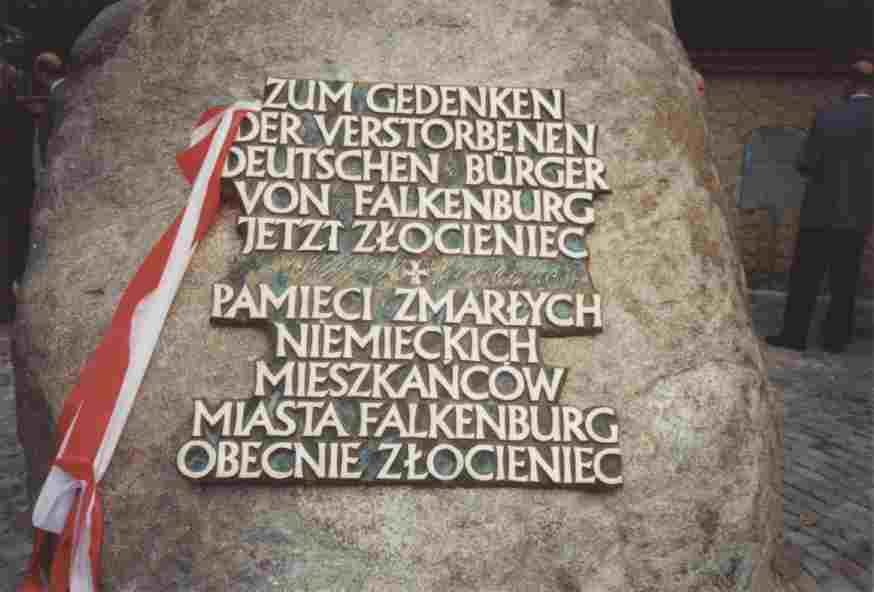

1998 wurde, unter großer Anteilnahme der polnischen Bevölkerung, eine Gedenkstätte auf dem ehemaligen Friedhof an der Dramburger Straße eingeweiht.

Der Friedhof war eingeebnet worden. Die ehemaligen Grabstätten sind nicht mehr vorhanden. Die Friedhofskapelle war zerstört worden. An diesem ehemaligen Platz wurde die Gedenkstätte errichtet. Finanzielle Unterstützung erhielten die polnischen Behörden durch die Stadt Bad Segeberg und die Heimatgruppe Falkenburg. Vorgefundene Grabsteine wurden in die Mauerumrandung aus Falkenburger Ziegeln eingearbeitet.

Der Findling mit der Gedenktafel erinnert mit seiner Inschrift - deutsch und polnisch - an die deutschen Verstorbenen von Falkenburg.

Zeitung

Die ersten Briefkontakte halfen Schicksale zu klären, Menschen zusammenzuführen. Es wurden Mitteilungsblätter in unregelmäßigen Abständen verschickt.

Seit 1969 erscheint vierteljährig eine gemeinsame Zeitung für alle vier Heimatgruppen, das "Dramburger Kreisblatt".

Finanzierung der Zeitung und der Arbeit der Heimatgruppen erfolgt durch freiwillige Spenden.

Vielschichtige Veröffentlichungen über frühere Erlebnisse in der Heimat, Berichte über Besuche in der ehemaligen Heimat, schaffen enge persönliche Verbindungen zu damals und heute. Längst vergessen Geglaubtes lebt wieder auf. Heute noch führt die Zeitung Menschen zusammen, die sich jahrelang aus den Augen verloren hatten.

Unsere im Ausland lebenden Heimatfreunde haben durch die Zeitung eine bleibende Verbindung mit vielen Erinnerungen und Eindrücken. Es ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn ehemalige Falkenburger aus Amerika, Kanada oder aus anderen Ländern zu unseren Treffen kommen.

|